第16回講師研修会

令和7年6月29日(日)13:00-17:00第16回講師研修会を実施しました。(安全衛生マネジメント協会・中小建設業特別教育協会共催)

今回は「講師の実践力向上~伝える配慮と伝わる工夫」について学びました。

担当講師

綾部 和幸 氏

冒頭綾部講師より自己紹介があり、普段は企業や官公庁を対象とし、「働く人の心のサポート」を目的としたカウンセリング業務や、研修講師の育成講座の担当講師などに従事されています。

今回は講習に於ける講師としてのコミュニケーションの取り方や、立ち居振る舞い、スライド作成やAIの活用といった基本的なことについて教えていただきました。

【研修項目】

①講師の心構えと専門性

②受講者が安心して学べる環境づくり

③講師の態度や言動の注意点

④スライド作成のポイント

⑤AIを活用した研修づくり

講師の心構えと専門性

- 講師には、研修で扱う領域に関する専門知識だけでなく、それを指導する力(教え、学ばせるためのスキル)が必要。

- 研修のやり方に唯一の正解はなく、講師により様々なやり方があってよいが、それは決して独りよがりなものであってはならない。

- 講師の仕事は1対多のコミュニケーションであり、一人ひとりが異なる多様な受講者を対象とすることに最大の難しさがある。

これらを踏まえて、講師として注意すべき点について以下の指摘がありました。

- 多様性を尊重すること(多様性を前提とした伝え方への配慮)

- 言葉選びを慎重にすること(相手にどう伝わるかを考えて発言すすこと)

- 誠実な態度で接すること(不適切だった場合は誠実に謝ること)

また、「正しい知識と最新の情報の提供を心がける」ことが講師への信頼につながり、学習意欲や研修効果も高まりやすくなるとのことであり、やはり地道な日々の研鑽が必要であることを再認識しました。

受講者が安心して学べる環境づくり

この項目ではまずコミュニケーションの本質を知るとともに、「コミュニケーションの難しさ」、すなわち「伝える」ことと「伝わること」のギャップについて説明がありました。

そして、「信頼されること」の必要性と、「講師にとってもっとも重要なのは、受講者から信頼される存在であること。」を教えていただきました。

ブレイクアウトセッション1:「講師として普段から大変さや難しさを感じていること、または、これまでいちばん大変だったことなど」

A講師:地方によって和ます意味でのブレイクを苦労している。関西風の受け狙いを関東に行くと通用しなかったり、地域性の違いがある。なるべくプラスアルファを持って帰ってもらえるようにと取り組んでいる。

B講師:困ったことなど。寝ている人への対策。部屋の温度を下げる、机をたたく、クイズを出す・頭の体操。「高圧的」と書かれたので下出を心掛けている。「フルネームで呼ばれた」とアンケートで書かれたので指で指すようにしている。

綾部:居眠りは関心がないとか温度もあるかもしれませんね。名前だけで個人情報とは・・・フルネームで呼ばざるを得ない場合もある。

C講師:寝てる人の肩をたたくのはセクハラにならないか?

綾部:どんな場合も触れないのが原則。やむを得ない場合は断って。自分はさりえなく注意を促す(そばを通る。休憩をとる。質問する。)反発されるとやりにくくなるので、企業側の講習担当者に依頼するなどしている。

D講師:(寝ている人に)今の話はどう思うか質問するとすいませんと言う。寝かせるのは講師の責任と言われていると説明。

E講師:眠そうなときは体操をする。立ってやると寝ている人も立つ。修了証を渡す責任があるので、寝かさないよう心掛けている。

F講師:先ほどのビデオの中で失言があったが、わかっているけどやらないように実践できていないことがあるのかなと思う。「思い込み」があることを知ることが第一歩と感じた。

綾部:(動画の内容として)トップだと周りは言いにくいから勘違いが多くなるのかもしれませんね。

G講師:フルハーネス特別講習実技の際、女性は指導しにくいので、外した状態で説明。強い言葉を使うとパワハラかなぁと。セクハラにならないように最初に要旨を説明。

H講師:言葉の使い方、言葉尻に注意。自分にさわってしまうクセを知って対応。他では「聞きたくないなら出ていけ」という講師もいた。

綾部:良かれと思ってやらかすことが多いのがハラスメント。

講師の態度や言動の注意点

この項目では次の点について学びました。

- 思い込みに注意する

- 偏見・差別と思われかねない発言に注意する

- ジェンダーバイアスに注意する

- 脳の性差

- 心に潜むジェンダーバイアス

- LGBTとSOGI

- 国や地域で人を判断する発言をしない

- 政治・宗教・思想に関する発言に注意する

- 時事問題や世間の噂話の取り扱いに注意する

- 個人の尊厳と人格の尊重に注意を払う

- 不必要な話題に注意する

- 軽い気持ちでのひと言が命取り

そのうえで「受講者への配慮」はどうあるべきか、もし「ハラスメントだと指摘されてしまったら」どうするのがよいか等について指導がありました。

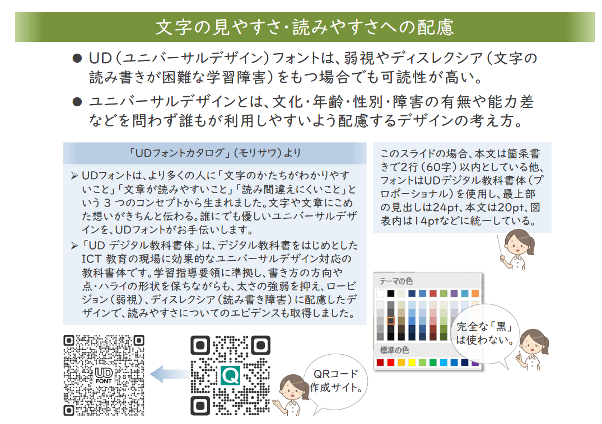

スライド作成のポイント

この項目ではスライドの作り方の基本や応用について学びました。

- フォントの種類やサイズ、図表のデザイン、配色やレイアウトなどへの配慮

- 受講者にとって見やすく理解しやすいものであること(ややもすると講師本位のスライドになってしまう)

- サイズの16:9と4:3について(メリット・デメリット)

- 文字の見やすさ、読みやすさ

- カラーユニバーサルデザインへの配慮

- スライドと配布資料は作り分けるべきか?

- 配布資料(ハンドアウト)への配慮

当協会が講習を開始した当時(約20年前)には、テキストとホワイトボードだけを使用する講師もいましたが、今ではプレゼンテーションソフトや動画を使わない講師はいないといった状況です。

しかしながら、講師によっては作成したスライドに関して受講者の皆さまからご指摘いただくこともあり、改めて基本的な条件や必要な配慮について学べたことは非常に今後の参考になりました。

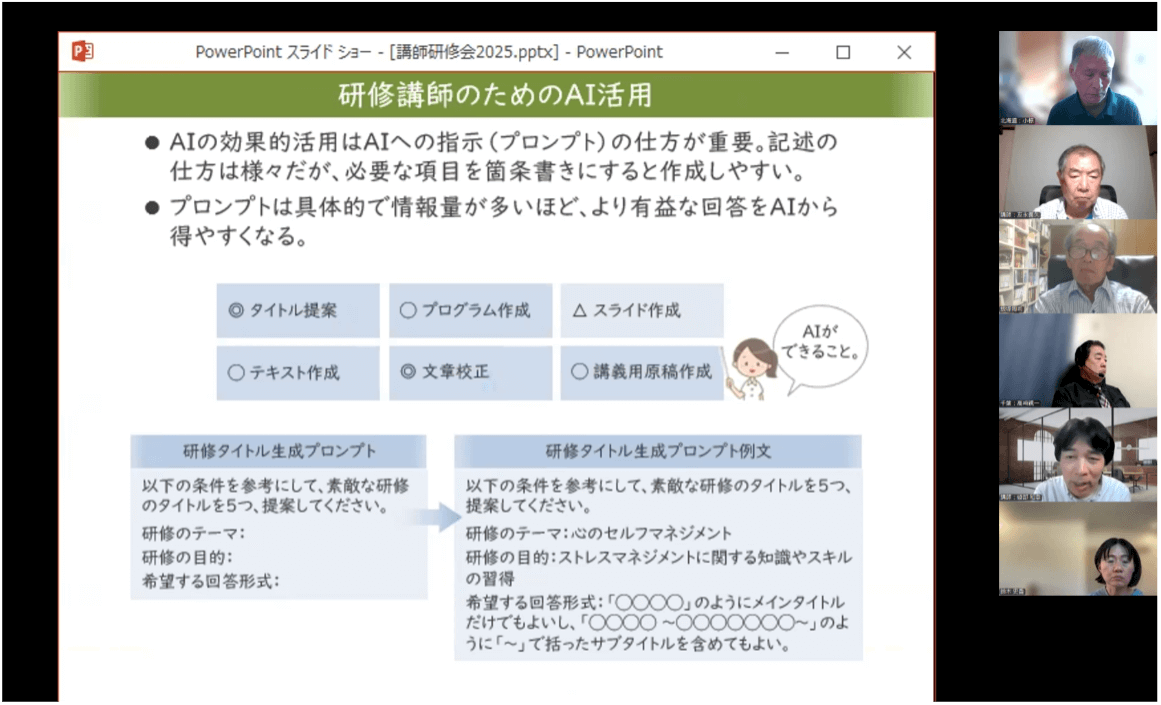

AIを活用した研修づくり

最後の項目として、AIの活用について説明して頂きました。

- AIを活用した研修準備の効率化

- 研修講師のためのAI活用

協会に所属する講師は60歳以上の年配者が多く、なかなかAIに接する機会がない様子で、皆興味深く聞いていました。

現時点の講習資料作成に関しては、タイトルの作成や文章校正にはAIを十分使えるようですが、その条件としてプロンプト(AIへの指示)の仕方が重要とのことで、今後の各講師のチャレンジが待たれます。

ブレイクアウトセッション2:「研修の準備でどんな工夫をしているか、苦労しているところなども併せてお話して下さい。」

I講師:PPT資料あり。テキストをそのまま起こすと小さいので分割してPPTに。テキスト以外の補足資料をPPTにという方もいる。4:3スクリーンが多い。著作権の問題をクリアする必要があると認識して厚労省やイラストやなどを使用。

綾部:イラストやはユニバーサルデザインにしている。(イラストで)ボタンをかいていないのは左右を反転した時逆にならないよう。AIで「いらすとや」を使用。

J講師:一番後ろから見えるよう工夫。イラスト・写真を入れている。PDFをスクショでPPTに張り付けると小さすぎるから貼り付け方に配慮。AIはまだ。

K講師:主催者側から頭で見えないので上に映すよう要請も。それには16:9がよい。フォントは最後尾から見えるように配慮。色は3~4種類で多すぎないことや、やわらかめの色合いをという意見。AIに関してはイラスト作成や、自己作成分の成否判断に使用している人がいる。

綾部:自分の知識の判断するにはAIは大変有効。

L講師:かなり新しい先生が多く参考になる話が聞けた。スライドに関しては文章的になっている方が多く、また、テキスト中心の人が多い。AI活用の人もいる。著作権はどうなるのか疑問も。テキストに無い内容を話すときの出典を明記しているが著作権についてはどうなのか。AIは使っていきたい。ユニバーサルデザイン参考になった。

綾部:AIのジブリ風アニメの著作権が問題になっている。機密や個人情報は使わない方がいい。オプトアウト設定もある。(かってにAIの学習を禁止)

M講師:本日の講習は非常に良かった。PPTもわかりやすかった。怒ると叱るの違いはどこにあるのか綾部先生に聞いてみたい?

綾部:違いは起こる側の言い分であって、受ける側は同じ。根底に怒りは全く同じ。思い通りにしようとする行為。立場が弱い人に対するというアンフェアな行為。効果的だと思ってやっている人はあまりいない。起こる人や叱る人自身が追い詰められていることも多い。柔軟性をもって工夫することが肝要。怒るか叱るかの選択だけになると、それでも聞いてくれないとパワーアップするしかなくなりハラスメントになる。他の指導法を探すべき。

今回は講師としての基本的な事項について、久しぶりに新規の講師さんにご担当頂きましたが、今までの研修ではなかった項目や、AIの活用など最新の知識に触れることができ非常に好評でした。

今回の内容を踏まえて実際に担当する講習に反映することをお願いし、その振り返りなどを兼ねて12月に再度同じテーマで研修会を開催する予定である旨伝達して終了しました。

受講者様のご希望に合わせ、以下のタイプの講習会もご用意しています

このページをシェアする

講習会をお探しですか?