第15回講師研修会

令和6年12月1日(日)13:00-17:00第13回講師研修会を実施しました。(安全衛生マネジメント協会・中小建設業特別教育協会共催)

前回(第14回、6月9日開催)に引き続き、「講師としての専門能力の高め方」について学びました。なお、前回は久しぶりに会場(東京)での開催でしたが、今回はZoomを使用してのオンライン開催です。

担当講師

代表取締役 関根 雅泰 氏

専属講師 林 博之 氏

冒頭林講師より研修概要の説明があり、肩回しなどのストレッチに引き続き3~4人ずつのグループに分かれ、参加者の近況報告をしました。

続いて前回研修の復習から本題に入りました。

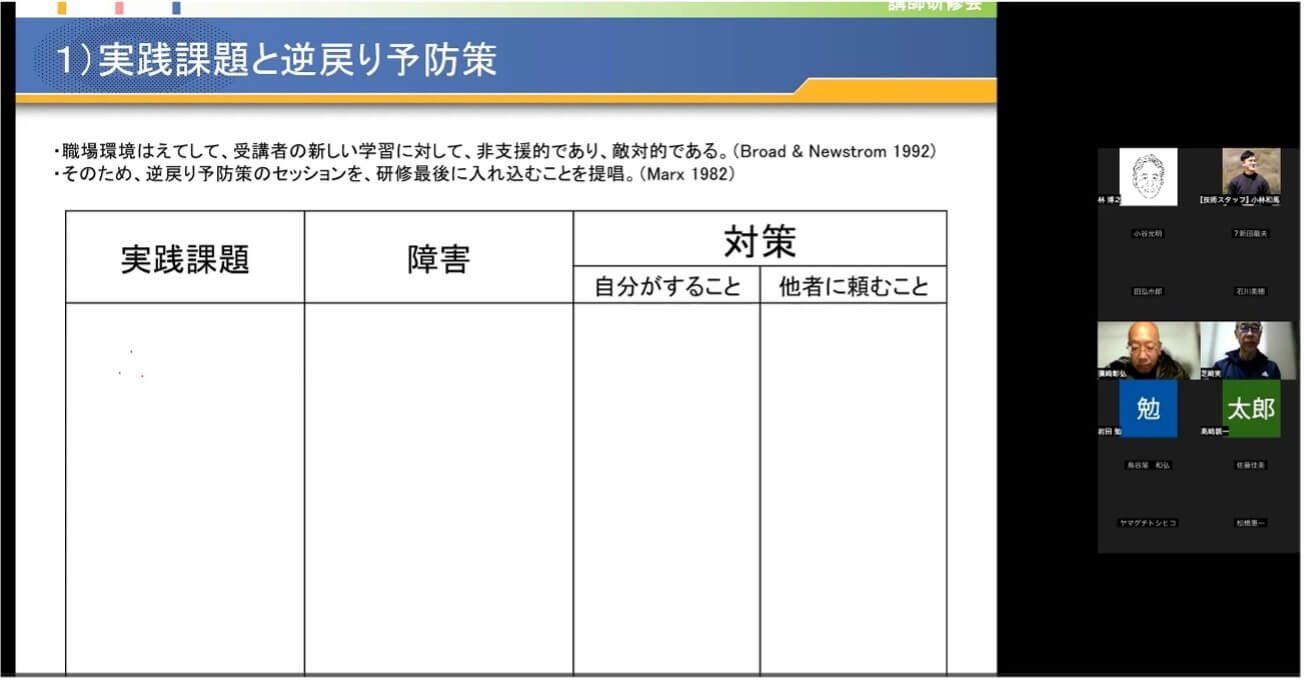

半年間の取組課題のふり返り

この半年間の取り組み課題について「講師として『専門能力』を高めるために、実践してきたことは?」、「それらを、どのように講習会に取り入れて来たのか」について発表、意見交換がありました。

- 前回取り組みについてたくさん言ったが、ほとんどできなかった。

- 前回の講習会で質問があったことは、次の講習会では質問がでないよう準備に努め、講習や各章の冒頭で対応するようにした。

- 保護具、化学物質の講習会では、終わってからの質問が多かったが、今は前もって説明することで、講習会の時間の中で解決している。

- 言い訳だが、前回の講師会が終わって、講師会のふり返りをしてなかった。

- 前回の講習会で、皆で話したことで終わってしまっていた。

- 本来は振り返るべきだろうが、その作業をしていない。

- ふり返るのがかなり遅かった

「ふり返り」ができなかった、やらなかったという感想が多く聞かれたことは残念でしたが、問題点を明確にし、必要な対応をとる意味ではこういった研修の機会も大切と思われます。

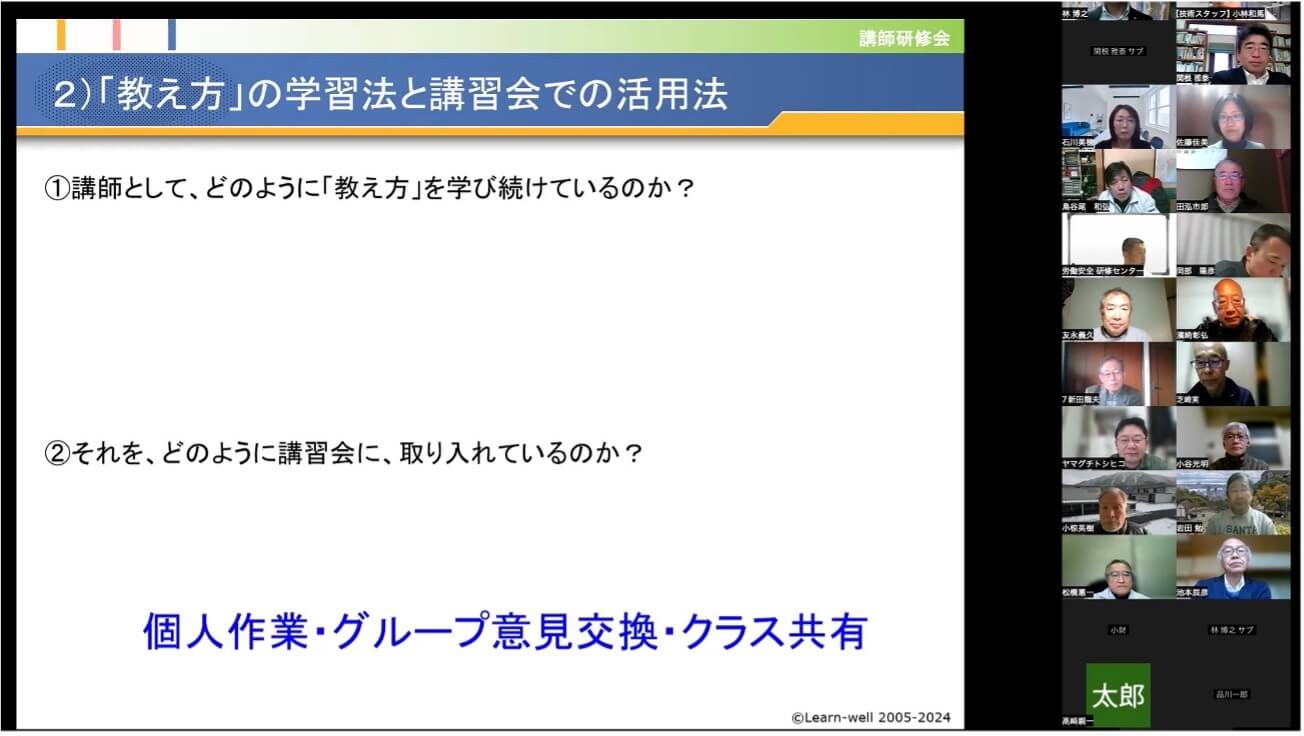

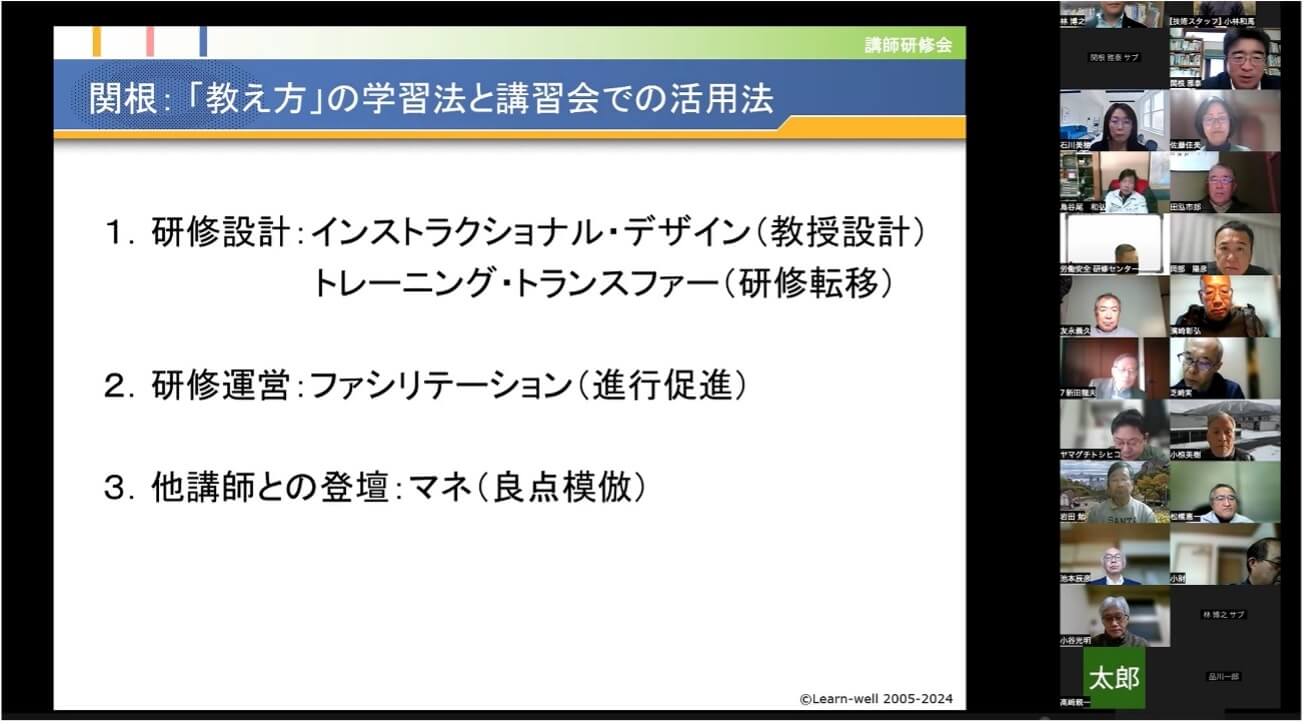

「教え方」の学習法と講習会での活用法

①講師として、どのように「教え方」を学び続けているのか?

- 他の講師の講習を聴講する。(協会内も協会外も)

- YouTubeで情報収集1)も含む

- 法令、指針、通達等の再学習、サイト検索も含む

- 講師勉強会(RSTトレーナー会等)への参加を定期的に行うこと

- PLAUD NOTE(講習音声を録音しAIで要約)を利用した講習のふり返り

- 化学物質管理者講習後のアンケートで要望があった事項を確認した

- 他の先生の講習会を受講して、PPTや資料を参考に頂いた

- 聞きやすい話し方や間の取り方などを学ぶため、落語や講談などを移動中に聞く

- 中原淳先生にご担当頂いた第1回講師研修会の資料や、書籍「研修開発入門」を繰り返し見る

- 安全衛生記事のなどの収集

- 関係法令などは、条文ではなく、解釈例規やガイドラインの開設を確認

- 法令等変わった部分の解説を重点的に調べている

②それをどのように講習会に、取り入れているのか?

- ①での学びをひとつ、ふたつ取り入れ修正。あまり大きな変更は行わない。

- 毎回、勉強会後その日の学びをまとめることをしている。ここから、教え方のコツを取り入れている。また、定期的に講師役も行うよう意識している、その際は他の人の率直な意見が改善の参考になる。

- 数回の講習の内容を比較検討し、不足を足し内容を盛っていく

- 調査したことを次回以降にできるだけ取り入れるようにしている

- (他の講師の資料等)自分の講習会にアレンジして活用

- 講習会には直接使用しませんが、学んだことをPPTにする。PPTを作成することで、自分の理解と、講習会の流れをイメージすることができるような気がする

- パワーポイントを中心に講義を行っているので、見やすい、わかりやすい資料を作成するようにしている(説明資料は、商品であるから一定以上の品質のものを示す必要がある)

- テキストの内容を教えるのが基本であり、解りやすく伝えるためにその意味や背景を説明(=説明のための事前知識習得が必要)

全体シェア:「教え方」の学習法と講習会での活用法

- 忘却曲線に示されるように人は忘れる動物だが、繰り返し教えることで、ある程度は記憶に残る。それを意識して、講義の中で重要な点は2回ぐらい喋るようにしている。

- プラウドノートやボイスレコーダーを使用し、AIに要約させて前回話したことが何かを復習しながら講習のノートを作ってやっている

ふり返り「学んだこと・気づいたこと」

- 適度な休憩とリフレッシュは必要

- 眠くなるには原因があるので、空調温度、窓を適時空ける

- 注意するのにもルールがあるのでクレームの無いように気を付ける

- 法律関係の事項は、各章に盛り込んでその時間を短縮する。

- 今まで厚労省本省の資料がベストと思っていましたが、行政等の資料特に地方厚生局によいものがあるので、確認、活用する。

- 参加された先生方の意欲の高さに改めて励まされた。

- 本日の研修会が「教え方」を学ぶ絶好の機会になった。

- 私自身の課題は小椋先生からの指摘の通り『「アイコンタクト」=受講生の心の窓を開ける』をこれまで以上に意識して取り入れる。

- 専門的な知識:意識をもって積極的に取り組んでいく意欲が大切

- 教え方:しゃべり方、しゃべる内容、コミュニケーションの3つの要素があること

- 意欲の低い受講者などには、切り捨てるのではなく、こちらから働きかけるような取り組みも大切

- 学んだこと気づいたことの取り入れ(確認テストの実施、個々の事情の確認呼びかけ、体操、事故の実情、自分の体験を語る、など)

- 専門能力と対人能力が車の両輪とすると、ペダルは推進力、ハンドルは目的や方向性ということになると思う。特にモチベーションの維持は重要であり課題も多く、如何に対処するかをテーマにした研修もありかも(他の欲求、日々の生活、金銭的欲求の欠如、目的意識の欠如、加齢による衰え)

- 長時間にわたる講習会では、後半部分にグループワークを取り入れることを検討

- 健康状態を聞く、名前で呼びかけるを行っていきたい。

- 講師の方がと話すことで、色々参考になりました。講師として活かしていきたいと思います

- 「講師の専門知識」についても常に最新化が必要かと思いました。

- どうすればこちらに意識を向けてくれるのか。興味を持たせる手法は?自分のことだと意識を持たせるには?結論は講師のキャラ

- 文献を活用する必要性

今回は前回の集合方式に比べ参加人数が20名弱と少なかったことは残念でしたが、反面、一人ひとりの発言の機会も増え、時に活発な意見交換もありました。冬季を迎える時節柄、お互いの健康と再会を祈念して終了しました。

受講者様のご希望に合わせ、以下のタイプの講習会もご用意しています

一般講習

全国の都道府県で定期的に開催

WEB講習

オンラインで会社や自宅で受講可能

出張講習

指定の会場へ講師を派遣いたします

このページをシェアする

講習会をお探しですか?