【序章】「安全帯」から「墜落制止用器具」へ

(法令の施行日平成31年2月1日)

いきなりですが、皆さんはご自分がもしバンジージャンプにチャレンジするとしたら、(それぞれ長さは10mで切れることは無く、地面などに到達することも無いとして)ロープは鋼製のワイヤがいいでしょうか?縒(よ)った繊維のもの?それともゴム製がいいでしょうか?

また、体とロープをつなぐベルトは腰回りだけのものがいいでしょうか?

それともパラシュート降下のように両肩や両足の付け根もホールドされたものがいいでしょうか?

平成31年2月1日付で施行された、墜落制止用器具(旧安全帯)に関する一連の改正のうち、器具の規格などの改正の目的は「より人にやさしいものにしていこう」ということです。

そして上の例でもわかるように、その理由を私たちは感覚的に知っています。

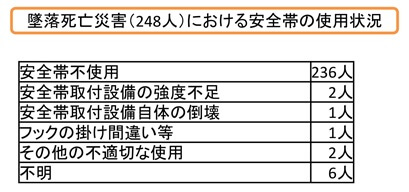

一方、こんな事実もあります。(平成27年の労災統計のうち)

改正前、専門家の方々による検討会の結果作成された「墜落防止用の個人用保護具に関する規制のあり方に関する検討会報告書」によると、『我が国の墜落災害では、安全帯を着用しているが使用していなかったものが多く(平成27年の死亡災害の95%)、また、安全帯を使用していてもその使用方法が適切でなかったものが多い(平成22年~26年の80%)。』とされています。

※(平成22年~26年の80%)は休業4日以上の死傷災害が対象

報告書で「安全帯を着用しているが使用していなかったものが多く(平成27年の死亡災害の95%)」という部分は、あまりにも装着率が高く疑問もありますが、実際最近の建設現場などの装着率の高さを考えると、

墜落・転落による被災者の多くが、

安全帯を装着しているのに使用していない

ということは間違いなさそうです。

そして上記のこと(被災者には安全帯不使用者が多いこと)は、特別教育を実施することになった大きな理由の一つです。

もちろん間違った使い方で落下したケースなども少なからずあるため、使用するモノ(墜落制止用器具や親綱設備など)についても知っておく必要があります。

が、例えどんなに高性能なものを装着したとしても、使わなければ意味が無いのは確かですし、被災理由のトップが「使っていなかった」というのはあまりにも残念な事実です。

従って、モノの規格や経過措置がどうのこうのとか、何メートルまでは胴ベルト型を使ってもよいといった細かい点よりも、まず一番にお願いしたいのは

ルールに沿ってフックを掛けよう!

という、実に素朴なことです。

❓ フックを掛けていない理由には、どんなものがあるでしょうか?

また、それぞれの理由に対する対策はどうでしょうか。

受講者様のご希望に合わせ、以下のタイプの講習会もご用意しています

このページをシェアする

講習会をお探しですか?